Am 07.07.21 haben über 80 Interessierte am Online-Fachtag zum Umgang mit Sterbewünschen nach der Aufhebung des Verbots geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung teilgenommen. Der Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen (LSHPN) und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Landesvertretung Niedersachsen/Bremen (DGP-LV NDS/HB) hatten Professor Dr. Raymond Voltz, Direktor des Zentrums für Palliativmedizin an der Uniklinik Köln eingeladen, um über dieses Thema zu informieren und zu diskutieren.

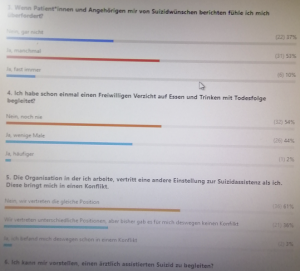

Kurzumfrage zu Erfahrungen und Einstellung der Teilnehmenden

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Erfahrungen der Teilnehmenden zu diesem Thema mit einer Kurzumfrage erhoben. Dabei wurde deutlich, dass die Anfragen zu Suizidassistenz aus Sicht der Hälfte der Teilnehmenden zugenommen haben, während die Mehrheit bereits direkt um Suizidassistenz gebeten wurden sind. 63% fühlen sich regelmäßig oder manchmal von derartigen Anfragen überfordert. Auch spannend: Obwohl ein Drittel der Befragten eine andere Einstellung zur Suizidassistenz vertritt als die Organisation, in der sie arbeiten, sehen sich nur 3% der Teilnehmenden deswegen in einem Konflikt. Die Begleitung eines ärztlich assistierten Suizids wird von jedem Vierten grundsätzlich ausgeschlossen. 76% können sich dagegen entweder grundsätzlich oder „ungern“ vorstellen, einen ärztlich assistierten Suizid zu begleiten.

Klärung der eigenen und gemeinsamen Position wichtig

In dem anschließenden Vortrag ordnete Prof. Dr. Raymond Voltz die aktuelle Diskussion zur Suizidassistenz in Deutschland in die historische Entwicklung, die rechtliche Lage und die internationale Debatte ein. Die normative Denkweise in Deutschland mit der Trennung zwischen der Tötung auf Verlangen (§216) und dem assistierten Suizid (ehem. §217) stelle sich beispielsweise in den angelsächsischen Ländern anders da. Das Urteil des BVerG sei in diesem Kontext besonderes, weil es keine Reichweitenbeschränkung bei der Inanspruchnahme des Rechts auf Suizidassistenz mehr erlaube. Jede*r habe unabhängig vom Gesundheitszustand  prinzipiell das Recht auf eine Unterstützung beim Suizid, solange der Wille hierzu freiverantwortlich, autonom und dauerhaft nachgewiesen werden könne. In besonderem Maße dürfte dieses Thema allerdings im Bereich der Hospizarbeit und Palliativversorgung auftreten, wo insbesondere Patient*innen mit längeren und leidvollen Erkrankungen (z.B. ALS, Parkinson, Multiple Sklerose) in hohem Maße Suizidwünsche äußern. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht jeder Äußerung zu diesem Thema auch eine suizidale Handlung nach sich ziehe und Lebenswunsch und Sterbenswunsch sich keinesfalls gegenseitig ausschließen müssen. Daher sei es für Mitarbeitende in diesem Bereich besonders wichtig, eine gemeinsame Haltung (persönlich, im Team, auf Trägerebene) zu entwickeln und sich aktiv zum Umgang mit Suizidwünschen fortzubilden.

prinzipiell das Recht auf eine Unterstützung beim Suizid, solange der Wille hierzu freiverantwortlich, autonom und dauerhaft nachgewiesen werden könne. In besonderem Maße dürfte dieses Thema allerdings im Bereich der Hospizarbeit und Palliativversorgung auftreten, wo insbesondere Patient*innen mit längeren und leidvollen Erkrankungen (z.B. ALS, Parkinson, Multiple Sklerose) in hohem Maße Suizidwünsche äußern. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht jeder Äußerung zu diesem Thema auch eine suizidale Handlung nach sich ziehe und Lebenswunsch und Sterbenswunsch sich keinesfalls gegenseitig ausschließen müssen. Daher sei es für Mitarbeitende in diesem Bereich besonders wichtig, eine gemeinsame Haltung (persönlich, im Team, auf Trägerebene) zu entwickeln und sich aktiv zum Umgang mit Suizidwünschen fortzubilden.

Komplexes Thema erfordert offene Gespräche

Patient*innen in der Palliativversorgung haben oftmals das Bedürfnis, über Sterbewünsche und Suizidassistenz zu reden, sprechen das Thema aber nicht immer von sich aus eindeutig an. Daher sei es eine Aufgabe für Mitarbeitende in der Hospizarbeit und Palliativversorgung, sensibel für entsprechende Hinweise zu sein und dieses Thema auch selber proaktiv anzusprechen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Ansprechen von suizidalen Gedanken zu deren Entstehung oder Steigerung führe, während es aber andererseits als eine Art der Suizidprävention und Entlastung für die Betroffenen verstanden werden kann. Im Rahmen einer Studie konnte zudem gezeigt werden, dass Schulungen zu diesem Thema positive Auswirkungen auf die Mitarbeitenden und die Patienten haben.

Ausblick

Der Bundestag wird sich voraussichtlich in der nächsten Legislaturperiode mit einem neuen Gesetz zur Regelung der Suizidassistenz beschäftigen. Den in der Patientenversorgung und Hospizarbeit tätigen Akteuren ist dagegen schon jetzt empfohlen, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen und hierzu eine Haltung zu entwickeln. Die Abwägung zwischen Fürsorge und Autonomie kann dabei je nach Situation und Hintergrund der Einrichtung herausfordernd sein. Dennoch ist ein solcher Prozess wichtig, um im Fall konkreter Anfragen eine sichere, transparente und verlässliche Regelung zu haben, an denen sich Mitarbeitende und Patient*innen orientieren können.